Параметры реле

Параметры реле делятся на основные и не основные. Ориентироваться надо на основные параметры реле, т.к. именно они характеризуют их эксплуатационные возможности и область применения и в конечном итоге влияют на нормальную работоспособность реле.

В свою очередь, основные параметры делятся на:

- Электрические: чувствительность, рабочее напряжение (ток), напряжение (ток) срабатывания, напряжение (ток) отпускания, сопротивление контактов, сопротивление обмотки, коммутационная способность, электрическая изоляция.

- Временны´е: время срабатывания, время отпускания, время дребезга контактов.

Электрические параметры реле

• Чувствительность реле — способность срабатывать при определённом значении мощности, подаваемой на обмотку реле. Определяется магнитодвижущей силой (МДС) срабатывания. Если сравнивать между собой разные реле, то наиболее чувствительное будет то, у которое срабатывает при меньшей МДС. При этом якорь реле должен чётко притягиваться и контакты всех групп должны замкнуться/разомкнуться.

В справочниках обычно такой параметр как чувствительность не приводится. Он вычисляется из сопротивления обмотки и тока срабатывания.

Pср = Iср2 * Rобм = Uср2 / Rобм

• Рабочее напряжение (ток).

Техническими условиями для конкретных типов реле устанавливается рабочее напряжение (ток), при питании которым обеспечивается нормальное функционирование реле. В технической документации на конкретное исполнение реле указывается его значение с допусками. При подаче на обмотку реле напряжения (тока) в указанных пределах, оно должно нормально функционировать.

• Напряжение (ток) срабатывания.

Это один из параметров реле, определяющий его чувствительность. Это минимальное напряжение (ток) при котором реле должно нормально сработать, т.е. переключить все свои контакты. А уже для дальнейшего удерживания якоря на обмотку реле надо подавать рабочее напряжение (ток), описанное в предыдущем пункте.

В технической документации данный параметр обязательно приводится для каждого исполнения реле.

Данный параметр является контрольным. Он характеризует устойчивость всех элементов конструкции и стабильность регулировки реле.

• Напряжение (ток) отпускания.

Обязательно приводится в технической документации на каждое исполнение реле как для нормальных условий эксплуатации, так и для условий, когда воздействуют различные факторы.

Отпускание реле — это не что иное, как возвращение контактов в исходное состояние. Происходит оно при снижении напряжения (тока) в обмотке реле до уровня, при котором якорь больше не может удерживаться в сработанном положении и возвращается в исходное состояние выключенного реле. Все контакты также переключаются в исходное состояние. Нормально замкнутые становятся замкнутыми, нормально разомкнутые — разомкнутыми.

Существует такой показатель, как коэффициент возврата. Это отношение тока отпускания к току срабатывания. Значение этого коэффициента у разных реле колеблется в очень больших пределах — от 0.1 до 0.98. Улучшение коэффициента возврата достигается путём сближения характеристик изменения электромагнитной силы, создающей магнитный поток, и силы пружины, противодействующей этому потоку. Также улучшения коэффициента возврата можно достичь путём уменьшения хода подвижной системы и снижения трения в её осях.

• Сопротивление обмотки.

Сопротивление обмотки — это активное сопротивление обмотки реле с допусками, измеренное на постоянном токе. Обязательно приводится в технической документации и справедливо для нормальной температуры окружающей среды.

• Сопротивление контактов электрической цепи.

Оно складывается из сопротивления элементов цепи контактов и сопротивления контактирующих поверхностей. Измерить сопротивление контактирующих поверхностей в реле очень сложно. Поэтому оно оценивается по сопротивлению всей цепи контактов.

Данный параметр может сильно изменяться как в процессе эксплуатации реле, так и в период доставки/транспортировки, т.к. зависит от многих факторов.

Попадание грязи на контакты реле влечёт за собой увеличение падения напряжения на контактах. Как следствие этого — повышенный нагрев контактов, который способен вообще вывести контактную пару из строя. Поэтому в технической документации как правило указывают сопротивление контактов на период поставки.

• Коммутационная способность контактов реле.

Определяется значением мощности, коммутируемой контактами реле, выполняющими определённое количество коммутаций.

Важно понимать, что существует такая вещь, как коррозия контактов. И она сильно зависит от коммутируемой мощности. Но проявляется она при токах в 100 мА и более. При меньших токах основное влияние на работоспособность реле оказывает механический износ подвижной системы и контактов.

В тех. документации как правило указан диапазон коммутируемых напряжений и токов, при которых гарантируется конкретное число коммутаций.

Максимальная мощность, которую способно коммутировать реле, ограничивается температурой нагрева контактов, при которой снижается механическая прочность материала контактов.

• Электрическая изоляция.

Временны´е параметры реле

• Время срабатывания — время, прошедшее с момента подачи напряжения на обмотку реле до первого замыкания нормально разомкнутых контактов.

• Время дребезга.

Иногда оговаривается в технической документации. Дребезг возникает после удара подвижных контактов о неподвижные.

• Время отпускания.

katod-anod.ru

Основные характеристики и параметры реле.

Статической

релейной характеристикой реле (рис.3,в-з)

называется зависимость его выходного

сигнала Хвых от входного Хвх в установившемся режиме работы. Значение

входного сигнала Хср,

при котором выходной сигнал скачком

изменяется на н.р.к. от «0» до «1»

(рис.3, в), а на н.з.к. от «1» до «0»

(рис.3, г), называется сигналом срабатывания.

Значения входного сигнала Х

В

нейтральных реле полярность входного

сигнала не влияет на полярность выходного

сигнала (рис.3,ж), т.е. при Х

К основным параметрам электромагнитных реле относятся следующие:

Ток срабатывания Iср(напряжение Uср.), при протекании которого по обмотке реле происходит срабатывание электромагнита и переключение контактов в рабочее состояние (рис.3,е).

Рабочий

ток Iр(напряжение

Uр.),

при котором обеспечивается надежное

удержание контактов в рабочем состоянии.

I

Коэффициент запаса Кз — представляет собой отношение рабочего тока к току срабатывания и характеризует надежность срабатывания и удержания якоря реле в притянутом состоянии.

(1)

Ток отпускания Iотп (напряжение Uотп), при котором электромагнит отпускает якорь и контакты возвращаются в исходное состояние.

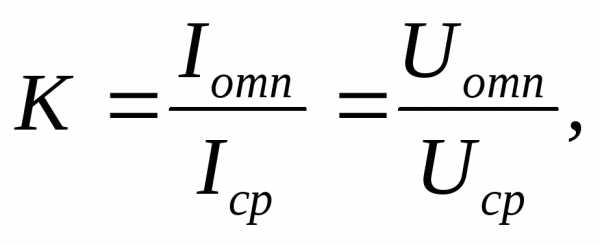

Коэффициент возврата Кв — представляет собой отношение токов отпускания и срабатывания и характеризует чувствительность магнитной системы реле к возможному изменению тока в обмотке.

(2)

(3)

По мощности реле разделяют на высокочувствительные (Рср<1Вт), средней или нормальной чувствительности (Рср=1÷10Вт), и низкой чувствительности (Рср>10Вт).

Сопротивление обмотки R, число ее витков W, а также сопротивление и электрическая прочность изоляции — относятся к неосновным параметрам реле.

Все

перечисленные параметры относятся к

входным и могут быть определены из

статических характеристик реле. Помимо

статических работу реле можно описать

механическими (рис.4) и динамическими

(рис. 5,6,7) зависимостями. Перемещение

якоря электромагнитного реле происходит

под действием двух сил: электромагнитной

силы тяги F

Из электротехники известно, что тяговое усилие электромагнита пропорционально квадрату магнитодвижущей силы (IW) и производной магнитной проводимости G воздушного зазора δ [2].

(4)

Если пренебречь потоком рассеяния и магнитным сопротивлением магнитопровода, то получим:

; (5),

где: S и μ0— сечение и магнитная проницаемость воздушного зазора.

Подставив (5) в (4) получим тяговую характеристику реле:

(6),

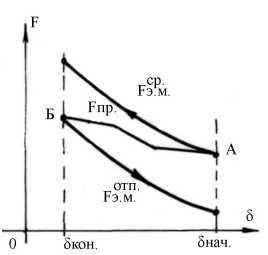

Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис.7

представляющую собой семейство гипербол при изменении зазора от δнач=δmax до δкон, обусловленного размерами немагнитного штифта отлипания.

Механические противодействующие характеристики имеют ,как правило, вид ломаных линий и получаются суммированием характеристик плоских контактных и возвратной пружин. Для нормальной работы необходимо, чтобы электромагнитные тяговые и механические противодействующие характеристики были согласованы так, как это показано на рис.4. Чем больше совпадение тяговых и противодействующей характеристик, тем выше коэффициент возврата Кв.

К выходным параметрам реле, характеризующим их коммутационную способность, относят: ток коммутации Iк, напряжение коммутации Uк, коммутируемую выходную мощность Рк=Iк Uк (7), а так же число и вид контактов. По величине Рк реле делят на три группы: сильноточные реле повышенной мощности (Рк > 500 Вт), нормальной мощности (Рк < 150 Вт для постоянного тока; Рк < 500 Вт для переменного тока) и слаботочные реле (Рк < 50 Вт для постоянного тока; Рк < 120 Вт для переменного тока).

Важнейшими параметрами реле являются также коэффициент усиления Ку=Рк/Рср(8) и износостойкость характеризуемая числом циклов срабатывания (для большинства реле постоянного тока электрическая коммутационная износостойкость ~ 2 млн. циклов).

studfiles.net

4 Основные параметры и характеристики реле

Работа управляющей частиэлектрических реле характеризуется следующими параметрами.

Ток притяжения (срабатывания) IПР – минимальный ток в обмотке, при котором реле притягивает якорь;

Ток отпускания IОТП – максимальный ток в обмотке, при котором реле отпускает якорь;

Рабочий ток IР – ток, обеспечивающий надежное притяжение якоря, IР>IПР.

Аналогично току определяются другие электрические параметры реле: напряжение (UПР, UОТП, UР), мощность (WПР, WОТП, WР) и магнитодвижущая сила (IПРω, IОТПω, IРω, где ω – число витков обмотки реле).

Коэффициент запаса – отношение рабочего тока (напряжения) к току (напряжению) притяжения,

(4.1)

Коэффициент запаса у реле железнодорожной автоматики находится в пределах 1,4…4. Чем больше коэффициент запаса, тем надежнее работа реле на притяжение.

Коэффициент возврата – отношение тока (напряжения) отпускания к току (напряжению) притяжения,

(4.2)

Коэффициент возврата у реле железнодорожной автоматики находится в пределах 0,3…0,5. Чем больше коэффициент возврата, тем надежнее работа реле на отпускание.

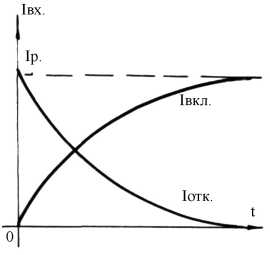

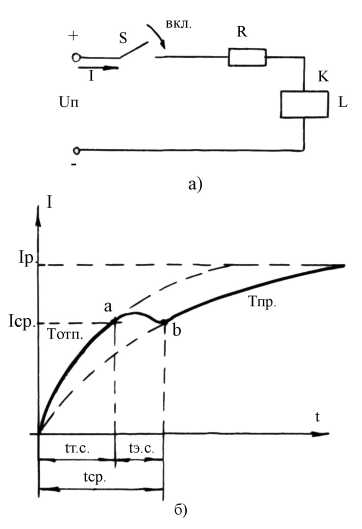

Быстродействие реле характеризуется временем притяжения (срабатывания) и временем отпускания якоря.

Время притяжения – это время с момента подачи питания на обмотку реле до момента замыкания фронтового контакта. В табл. 4.1 приведены значения времени притяжения якоря для нейтральных реле постоянного тока.

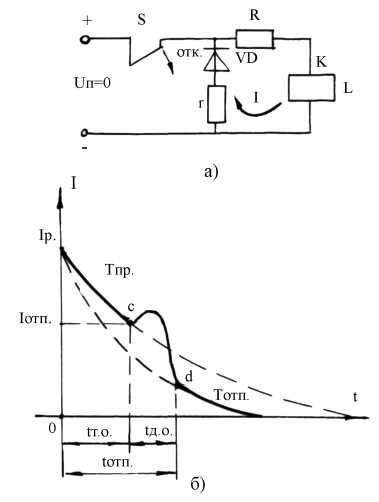

Время отпускания – это время с момента отключения питания от обмотки реле до момента замыкания тылового контакта.

К временным параметрам также относится время перелета якоря реле при притяжении (при отпускании) – время от момента размыкания фронтового (тылового) до момента замыкания тылового (фронтового) контакта.

Таблица 4.1

Время притяжения якоря реле

Тип реле | Время притяжения якоря, с | |

Реле автоматики | Реле связи | |

1 Быстродействующие | 0,007…0,03 | 0,001…0,01 |

2 Нормальнодействующие | 0,1…0,4 | 0,01…0,04 |

3 Медленнодействующие | 0,6…1,2 | Более 0,05 |

4 Временные (реле выдержки времени) | Более 1,5 | |

Работа исполнительной частиэлектрических реле характеризуется следующими параметрами.

Переходное сопротивление контактов, которое должно быть как можно меньшим при замкнутом состоянии контактов и бесконечно большим при разомкнутом. Переходное сопротивление контактов реле не должно превышать 0,3 Ом.

Контактное нажатие (сила сжатия контактных пружин), величина которого должна обеспечивать надежное замыкание контактов реле в эксплуатационных условиях (в условиях влияния таких дестабилизирующих факторов, как вибрация, тряска).

Время дребезга (многократного замыкания и размыкания) контактов при замыкании не должно превышать 20 мс.

При расчетах параметров реле используются две характеристики – механическая и тяговая. Механическая характеристика fM определяет зависимость механических усилий, преодолеваемых при перемещении якоря, от значения хода якоря (величины воздушного зазора). Тяговая (электромеханическая) характеристика fЭ определяет зависимость силы притяжения якоря, создаваемой электромагнитом, от значения воздушного зазора при постоянной магнитодвижущей силе.

Для срабатывания реле необходимо выполнение условия fЭfM, то есть развиваемое электромагнитом тяговое усилие должно быть больше сил, препятствующих притяжению якоря (масса якоря и противовеса, сопротивление контактных пружин, силы трения). Подробно принципы расчета и построения механической и тяговой характеристик реле описаны в /5/.

studfiles.net

Общая характеристика реле

Классификация реле. Под реле понимают такой электрический аппарат, в котором при плавном изменении управляющего (входного) параметра до определенной заранее заданной величины происходит скачкообразное изменение управляемого (выходного) параметра. Хотя бы один из этих параметров должен быть электрическим.

По области применения реле можно разделить на реле для схем автоматики, для управления и защиты электропривода и защиты энергосистем. По принципу действия реле делятся на электромагнитные, поляризованные, тепловые, индукционные, магнитоэлектрические, полупроводниковые и др.

В зависимости от входного параметра реле можно разделить на реле тока, напряжения, мощности, частоты и других величин. Отметим, что реле может реагировать не только на входной параметр, но и на разность значений (дифференциальное реле), изменение знака или скорости изменения входного параметра. Иногда реле, имеющее только один входной параметр, должно воздействовать на несколько независимых цепей. В этом случае реле воздействует на другое, так называемое промежуточное реле, которое имеет необходимое число управляемых цепей.

Промежуточное реле используется и тогда, когда мощность основного реле недостаточна для воздействия на управляемые цепи.

По принципу воздействия на управляемую цепь реле делятся на контактные и бесконтактные. Выходным параметром бесконтактных реле является резкое изменение сопротивления, включенного в управляемую цепь. Разомкнутому состоянию контактов контактного реле соответствует большое сопротивление управляемой цепи бесконтактного реле. Это состояние бесконтактного реле называется закрытым. Замкнутому состоянию контактов контактного реле соответствует малое сопротивление в управляемой цепи бесконтактного реле. Такое состояние бесконтактного реле называется открытым.

По способу включения реле разделяются на первичные и вторичные. Первичные реле включаются в управляемую цепь непосредственно, вторичные – через измерительные трансформаторы.

Основные характеристики реле. Рассмотрим характеристику управления реле, представляющую собой зависимость выходного параметра от входного параметра для реле с замыкающим контактом. У этих реле при отсутствии входного сигнала контакты разомкнуты, и ток в управляемой цепи равен нулю. Для бесконтактных реле сопротивление, введенное в управляемую цепь, достаточно велико, и ток имеет минимальное значение. На рис. 6.1 по оси абсцисс отложено значение входного параметра , а по оси ординат – выходного параметра .

Значение входного параметра (напряжения, тока и т.д.), при котором происходит срабатывание реле, называется параметром (напряжением, током и т.д.) срабатывания. До тех пор, пока <, выходной параметр равен нулю либо своему минимальному значению (для бесконтактных аппаратов). При выходной параметр скачком меняется от до .

Происходит срабатывание реле. Если после срабатывания уменьшать значение входного параметра, то при < происходит скачкообразное возвращение выходного параметра от значения до 0 или до , называемое отпусканием реле.

Значение входного параметра, при котором происходит скачкообразное отпускание реле, называется параметром отпускания. Значения параметров срабатывания или отпускания, на которые отрегулировано реле, называются уставкой по входному параметру.

Время с момента подачи команды на срабатывание до момента начала возрастания выходного параметра называется временем срабатывания. Это время зависит от конструкции реле, схемы его включения и входного параметра. Чем больше значение входного параметра по сравнению с , тем быстрее срабатывание реле. Отношение / называется коэффициентом запаса. Следует отметить, что с ростом коэффициента запаса возрастает вибрация контактов электромагнитного реле.

Для ряда реле очень важно отношение/, называемое коэффициентом возврата.

Время с момента подачи команды на отключение до достижения минимального значения выходного параметра называется временем отключения. Для контактных реле это время состоит из двух интервалов — времени отпускания и времени горения дуги.

На рис.6.2 даны зависимости входного и выходного параметров электромагнитного реле от времени. Входным параметром в данном случае является ток в обмотке реле, выходным — ток в управляемой цепи (цепи нагрузки).

Для рис. 6.2 принято, что включение обмотки реле происходит при . При якорь электромагнита реле трогается и начинает движение. В течение времени якорь перемещается, и в конце хода замыкается контакт в цепи нагрузки. Ток нагрузки возрастает от нуля до установившегося значения . Время называют временем срабатывания реле. После этого ток в обмотке реле продолжает расти до установившегося значения . При отключении реле из рабочего состояния ~~раб цепь его обмотки разрывается, и ток в ней спадает. В момент времени , когда усилие противодействующей пружины становится больше электромагнитного усилия, происходит отпускание якоря. Контакты реле разомкнутся после выбора провала контактов через время .

После размыкания контактов загорается дуга, которая погаснет через время и ток в нагрузке. Время называется временем отключения.

Важным параметром, характеризующим усилительные свойства реле, является отношение максимальной мощности нагрузки в управляемой цепи к минимальной мощности входного сигнала , при котором происходит срабатывание реле.

Для контактных реле максимальная мощность определяется не длительным током, допустимым для данного контакта, а током нагрузки, который может быть многократно отключен.

Требования, предъявляемые к реле. Требования к реле в значительной мере определяются их назначением. К реле защиты энергосистем предъявляются требования селективности, быстродействия, чувствительности и надежности.

Под селективностью понимается способность реле отключать только поврежденный участок энергосистемы. Достаточно высокое быстродействие позволяет резко снизить последствия аварии, сохранить устойчивость системы при аварийных режимах, обеспечить высокое качество электроэнергии. Минимальное значение входного параметра, при котором реле срабатывает, называется чувствительностью.

Увеличение чувствительности позволяет улучшить качество электротехнических устройств. Так, например, повышение чувствительности релейной защиты позволяет сократить длину линии электропередачи, которая не может быть защищена от аварийных режимов.

Реле для защиты энергосистем должны иметь высокую надежность. В противном случае возможно развитие тяжелых аварий и недоотпуск большого количества электроэнергии.

Реле защиты энергосистемы эксплуатируются, как правило, в облегченных условиях. Они не подвержены воздействию ударов, вибрации, а также пыли и газов, вызывающих коррозию. Из-за того, что аварийные режимы в системе редки, к этим реле не предъявляются высокие требования в части износостойкости.

К реле для схем автоматики, а также для управления и защиты электропривода предъявляются самые разнообразные специфические требования. Эти реле работают в тяжелых условиях эксплуатации: возможны удары, вибрация воздух часто засорен пылью или агрессивными производственными примесями. Так как число включений в час в современных схемах электропривода достигает 1000 – 1200 и более, реле управления должны иметь механическую и электрическую износостойкость до (1-10)·106 циклов. Надежность работы схем автоматики зависит от надежности работы отдельных элементов, в том числе и реле.

Из-за большого количества реле в современных схемах и большого количества выполняемых ими операций к ним предъявляются требования высокой надежности.

electrono.ru

2. Основные параметры и типы электромагнитных реле

К основным параметрам электромагнитных реле относятся следующие.

Ток срабатывания Iср, при протекании которого по обмотке реле происходит срабатывание электромагнита и переключение контактов.

Рабочий ток Iр, при котором обеспечивается надежное удержание контактов в переключенном состоянии. Обычно Iр > Iср

Ток отпускания Iотп, при котором электромагнит отпускает и контакты возвращаются в исходное состояние: Iотп < Iср

Допустимый ток через контакты Iк доп

Допустимое напряжение между контактами Uк доп, которое ограничивается напряжением пробоя между разомкнутыми контактами.

Время срабатывания tср— промежуток времени с момента подачи напряжения на обмотку реле до момента переключения контактов.

Время отпускания tотп— промежуток времени с момента снятия напряжения с обмотки реле до момента отпускания реле.

По мощности управления (электрической мощности, потребляемой обмоткой) реле разделяют на маломощные (Pк доп< 1 Вт), средней мощности (Рк доп =1÷10 Вт) и мощные (Рк доп > 10 Вт). Мощность управления определяется напряжением питания реле и током срабатывания.

По времени срабатывания электромагнитные реле подразделяются на быстродействующие (< 50 мс), нормальные (с) и замедленные (c).Для получения задержки срабатывания на время больше секунды служат специальные реле времени.

В зависимости от питания обмотки реле и способа создания магнитного поля различают электромагнитные реле постоянного и переменного тока. В свою очередь, электромагнитные реле постоянного тока разделяются на нейтральные и поляризованные. В нейтральных реле независимо от направления тока в обмотке срабатывают одни и те же группы контактов. В поляризованных реле при одном направлении тока в обмотке срабатывает одна группа контактов, при другом направлении тока — другая группа контактов.

По характеру движения якоря электромагнитные нейтральные реле разделяют на два типа: с поворотным якорем и с втяжным якорем.

Отечественная промышленность выпускает в большом количестве электромагнитные реле разных типов для разнообразного применения. Для промышленной автоматики в последнее время освоены промежуточные реле серий РП20, РП21 и РПЛ с приставками. Реле РП20 и РП21 применяются в цепях управления электроприводами с питанием от сети переменного тока напряжением до 440 В и от сети постоянного тока напряжением до 220 В. Они могут иметь устройства для гашения дуги и число контактов до 8. Реле РПЛ применяются для коммутации цепей переменного тока напряжением до 660 В и цепей постоянного тока напряжением до 440 В. К этим реле имеются приставки типа ПКЛ, отличающиеся числом контактов (до четырех размыкающих и замыкающих), приставки ПВЛ, обеспечивающие выдержку времени от 0,1 до 180 с, приставки ППЛ, обеспечивающие удерживание контактной системы реле во включенном состоянии после обесточивания обмотки реле.

Наиболее разнообразны реле для радиоэлектроники. Самые большие из них (типов РКА, РПН, МКУ-48 и др.) применяются главным образом в аппаратуре связи, но могут использоваться и для промышленной автоматики. Самые маленькие (типа РЭС) называются миниатюрными. Например, реле РЭС 80 имеет массу 2 г и габаритные размеры 5,3×10,4×10,8 мм. Элементы контактного узла миниатюрных реле крепятся непосредственно на металлических выводах цоколя.

studfiles.net

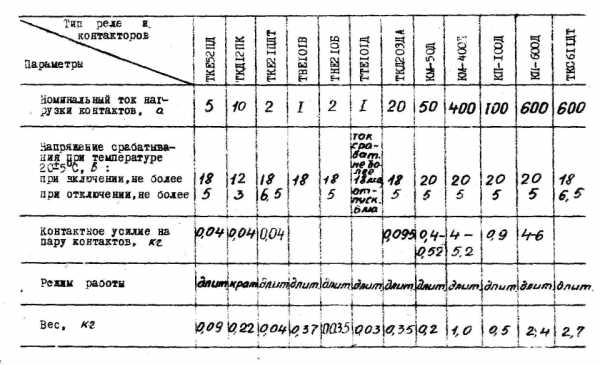

2.4.8 Основные параметры реле и контакторов

В настоящее время требования, предъявляемые к контакторам и реле для летательных аппаратов, определяются нормалями 610АТ и 611AT. Согласно этим нормам, все реле делятся на 23 группы, а контакторы на 24 группы в зависимости от величин коммутируемого тока и количества контактов.

.Основными параметрами, характеризующими работу реле и контакторов, являются:, чувствительность, коэффициент возврата, рабочее напряжение или токи питания обмотки, коммутируемая мощность, время срабатывания и отпускания, износоустойчивость и срок службы.

Чувствительность характеризуется минимальной мощностью, необходимой для срабатывания реле или контактора. Она зависит от обмоточных данных и воздействия внешних факторов. Практически чувствительность выражается через ток или напряжение срабатывания (Iср или Ucp).Ток срабатывания или напряжение срабатывания — это минимальные значения тока или напряжения, при котором происходит притяжение якоря к полюсному наконечнику сердечника. Значение тока, при котором начинается отрыв якоря от полюсного наконечника, называется током отпускания (Iomn.), а соответствующее ему значение напряжения на обмотке – напряжение отпускания(Uотп)

Для авиационных нейтральных реле Uср=14 – 18В, а Uотп =3-5В.

Коэффициент возврата Кв определяется как отношение:

у различных реле и контакторов он лежит в пределах 0,2 — 0,8. Его величина зависит от согласования электромеханической и механической характеристик реле, а также от свойств магнитных материалов. При уменьшении величины Кв. возрастает вероятность «залипания» якоря.

Износоустойчивость реле характеризуется допустимым количеством срабатываний, которое определяется как

N=(0.3-0.75) Nэ,

где Nэ

— число срабатываний до систематических

отказов, определяемых экспериментально.

Nэ

— число срабатываний до систематических

отказов, определяемых экспериментально.

Допустимое число срабатываний нейтральных реле 104 — 107, поляризованных 106 — 108, с магнитоуправляемыми контактами 106 — 109.

2.5. Техническая эксплуатация коммутационной аппаратуры

Коммутационная аппаратура выпускается в отрегулированном виде и до отработки гарантийного срока службы в подрегулировке и подчистке контактов не нуждается.

Попадание в коммутационную аппаратуру пыли вызывает загрязнение и подгар контактных поверхностей. Это может привести к тому, что при включении электрическая цепь окажется незамкнутой, а в некоторых случаях слой пыли, внутри аппаратуры может вызвать шунтирование контактов. Подгар контактов появляется, и при разрыве электрических цепей с большими индуктивностями, когда между контактами возникает электрическая дуга. Время горения дуги увеличивается с подъемом на высоту. Для обеспечения надежной коммутации аппаратура выполняется герметической.

В процессе эксплуатации потеря блеска поверхности контактов и перенос некоторого количества металла с контакта на контакт из-за воздействия дуги не является опасным. При резко выраженных углублениях (кратерах) и пиках с наличием меди на 60 ~ 70% поверхности контактов реле и контакторы подлежат замене, так как перенос металла может привести к спеканию контактов. Опасным в этом отношении является режим хлопков, который возникает в случае, если напряжение в цепи управления становится ниже напряжения отключения,

В эксплуатации необходимо осматривать поверхность контактов. Рекомендуется также проверять падение напряжение на контактных парах. Для коммутационной аппаратуры падение напряжения на одной паре контактов при номинальном токе не должно превышать 90мВ.

Для проверки параметров коммутационной аппаратуры используется проверочная установка СПКА-1.

studfiles.net

§2. Основные параметры реле защиты

Абсолютный разброс параметра – отношение в процентах наибольшей разности между измеренными значениями параметра к полусумме этих значений

13;14;16;15;14

Абс.разброс =(16-13/(29/2))*100%=21%

Погрешностью срабатывания реле называется отклонение параметра срабатывания реле от установки, %

Где К- наибольшее или наименьшее значение параметра срабатывания из нескольких срабатываний:

Куст – значение установки по шкале

Параметр срабатывания реле – пороговая (граничное ) значение воздействующей величины при срабатывании, разделяющие зоны срабатывания и не срабатывания реле в пределах непрерывного изменения этого параметра.

Заданное пороговое значение воздействующей величины при срабатывании или заданная выдержка времени, после которой реле должно сработать, называется так же уставкой , а положение указателя на шкале реле, соответствующее заданному параметру срабатывания или выдержке времени, называется уставкой по шкале.

В некоторых случаях воздействующая величина зависит от соотношения входных величин и угла между ними ( реле мощности или сопротивления).

Зависимость между входами или воздействующими величинами в условиях срабатывания называется характеристикой срабатывания.

Воздействующая величина – величина на которую должно реагировать реле. Воздействующая величина может образоваться из одной или нескольких величин, подведенных к различным входам реле и называемых входными величинами.

Коэффициент возврата реле- определяют как отношение параметра возврата к параметру срабатывания. Для максимальных реле это отношение меньше 1, для минимальных больше 1.

Мощность, потребляемая одной входной цепью реле, имеющий 2 вывода, определяют как произведение напряжения, приложенного к указанным выводам, на ток, протекающий по внутренней цепи, подключенной к этим выводам.

Для цепи тока реле

Sp.т=Uр.т*Iр

Для цепи напряжения реле

Sp.т=Uр*Iрн

Мощность, подводимую к однофазному реле мощности, имеющему 2 входа, определяют условно как произведение напряжения, приложенного ко входу (выводам обмотки напряжения), на ток, подаваемый на вход (выводы обмотки тока)

Sp=Uр*Iр

Сопротивление цепи тока реле

Zp,т= Sp,т/ I2р

Сопротивление цепи напряжения реле

Zp,т= Up,т/ I2р

Где Up, Iр- напряжение и ток, подведенный к реле;

Up,т- напряжение на выводах цепи тока реле;

Iрн- ток, протекающий по цепи напряжения реле

Коммутационная способность контактов. Она регламентирована ГОСТ и техническими условиями на реле. (ГОСТ 12434-73, 11152-75, 22557-77)В зависимости от значения коммутационной мощности различают следующие категории контактов: пониженной, средней, нормальной и повышенной мощности. Контакты средней мощности могут коммутировать в цепи постоянного тока индуктивную нагрузку мощностью 60Вт, в цепи переменного тока нагрузку мощностью 300B*A при напряжении 24-250 В и ток до 2А контакты реле допускают длительное протекание тока до 2А.

Указания по проверке и регулировке.

§3Реле электромагнитные

РТ-40 и РН-50

Предварительные замечания.

Конструкция электромагнитного реле РТ-40 и РН—50 с поперечным движением Г- образного якоря характеризуется малым изменением воздушного зазора между полосками сердечника и полоской якоря при перемещении якоря из начального положения в конечное, что позволяет при регулировке реле согласовать оптимальные соотношения между электромагнитным моментом и моментом противодействующей пружины, при которых обеспечено четкое срабатывание и возврат реле, высокий коэффициент возврата. Пределы углов поворота якоря, при которых выполняются указанные условия 62° и 75° устанавливают упорами и неподвижными контактами.Изменение зазора между якорем и полюсами при срабатывании реле РТ-40 и РН-50

При угле меньшем 62° недопустимо вырастет воздушный зазор вращения якоря далее 75° нежелательно, т.к. электромагнитный момент снижается и замыкание замыкающих контактов становится ненадежным.

При отсутствии тока в реле начальное положение якоря и жестко связанного с ним контактного мостика фиксировано левым упором и провой парой неподвижных контактов, а начальная затяжка пружины создает достаточное усилие на затыкание этих контактов.

При токе срабатывания разность электромагнитного и противодействующего моментов (избыточный момент) в конце хода якоря создаст достаточное давление контактного мостика на левую пару неподвижных контактов. Конечное положение контактов. Конечное положение якоря и контактного момента фиксируют правым упором и замыкающими неподвижными контактами.

2)Внешний и внутренний осмотр, чистка реле и контактов, подтяжка винтов (шпилек), проверка изоляции

3)Проверка и регулировка механической части реле.

Проверка крепления упоров в стойке.

Люфт по оси подвижной системы в пределах 0,2-0,3мм. Якорь должен поворачиваться без трения

Проверяют равномерность и воздушный зазор между плоскостью полки якоря и полюсами сердечника.

При втянутом якоре зазор должен быть

Реле РТ-40/100, РТ-40/200 0,8-1мм

РТ-40/20 0,7-0,9мм

Для РН-53, РН-54, РН-57 0,5-0,65мм

Зазор регулируют при необходимости регулировки коэффициента возврата и в случае его неравномерности.

4) Спиральная пружина не должна иметь следов окисления, плоскость пружины должен сохранятся равномерный зазор при изменении уставуки от начальной до конечной.

5)Проверка надежности затяжки гайки регулировочного узла, обеспечивающий необходимое трение при перемещении указателя уставки по шкале.

6)осмотр и регулировка контактов. Мостики подвижных контактов должны свободно поворачиваться на своих осях, угол поворота мостиков не более 6-8 относительно среднего положения. Осевой люфт мостика 0,1-0,15мм.

Неподвижные контакты должны лежать в одной плоскости, а их оси должны быть закреплены в одной параллельны между собой; контакты должны быть закреплены в контактной колодочке так, так чтобы бронзовая контактная пружина касалась переднего упора без давления.

Отсутствие давления проверяют незначительным отводом (0,15-1мм) переднего упора от контактной пружины, которая должна оставаться неподвижной. Зазор между контактной пружиной и задними гибким упорам должен составить 0,2-0,3мм

проверяют реле на срабатывание и возврат.

Проводят проверку и регулировку электрических характеристик реле в зависимости от рабочей установки.

studfiles.net